浮生若梦 守正赋新 | 朱家角文化发现系列一:昆曲篇——西湖街190号里的昆韵流芳

2025-08-22 来源:朱家角

百戏之祖,华夏正声

650载昆曲,缔中华文化瑰宝

一字三叹,唱尽家国情长、出将入相、春花秋月,在发轫于吴越腹地的“水磨腔”中,欲说还休,引一场浮生幻梦。诞生于元朝末年的昆剧,至今已有650多年历史。我国的许多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的。因此,昆剧素有“中国戏曲之母”之雅称,尊为“百戏之祖,百戏之师”。2001年5月18日,被联合国教科文组织命名为“人类口述遗产和非物质遗产代表作”。傲然屹立于世界艺术之林,彰显着中华文明不朽的艺术高度。

园林是凝固的昆曲

昆曲是流动的园林

青浦与昆山地缘相接,人文相亲,自古便是江南文化交汇之地。时至明万历六年(1578年),青浦迎来了一位深具文心的知县——屠隆(1543—1605),字长卿、纬真。他的挚友,即是明代伟大戏曲家、明文学思潮的领军人物、昆剧最著名剧目《牡丹亭》的作者汤显祖,屠隆身为万历五年(1577年)的进士,出为颍上县令,后任青浦县令。

青浦与昆山地缘相接,人文相亲,自古便是江南文化交汇之地。时至明万历六年(1578年),青浦迎来了一位深具文心的知县——屠隆(1543—1605),字长卿、纬真。他的挚友,即是明代伟大戏曲家、明文学思潮的领军人物、昆剧最著名剧目《牡丹亭》的作者汤显祖,屠隆身为万历五年(1577年)的进士,出为颍上县令,后任青浦县令。

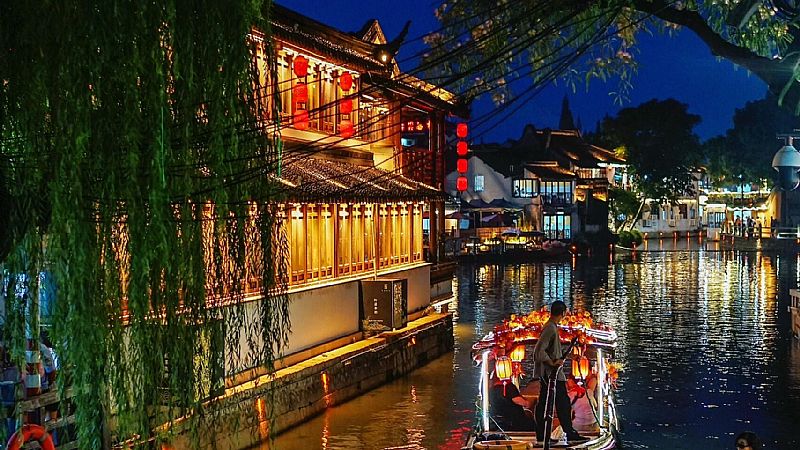

朱家角水乡一景

朱家角水乡一景

六百年昆韵仍在水波间回荡

屠隆为政期间“时招名士饮酒赋诗,游三泖,以仙令自许,然于吏事不废,士民皆爱戴之。” 万历十一年升为礼部仪制司司主事,十二年中辞官罢归。屠隆在晚明文学史和文学思想发展史上有着重要地位。他是复古派后期“末五子”之一,被王世贞誉为“捧盟盘而让牛耳。”

他书法擅行、草书;戏曲尤精,在昆曲领域,比同代戏剧家汤显祖出名还早,擅写能演,对后世的昆曲创作深具影响。他为官关心民生,在任颍上知县时,兴修河堤消除水患,当地人民建绿波亭纪念其功德,在任现属上海的青浦知县时,当时推行新税法,要重新丈量田亩,加征税赋,而他仍按原田亩征收,为民称道。后升礼部主事,官至郎中。

青浦朱家角城隍庙戏楼

青浦朱家角城隍庙戏楼

明代戏曲活动的重要场所

戏台藻井雕饰精细,声学设计暗合古法

屠隆,善能写戏编戏演戏,家中自办戏班,聘请名角。其戏曲主张"针线连络,血脉贯通","不用隐僻学问,艰深字眼",编导过整出戏无曲,宾白演出始终(话剧的雏形),广受欢迎。亦留下了不少戏曲作品,任职知县期间,把始建于明万历初年,当时全上海仅有的七座古戏台之一的青浦城隍庙戏楼,修缮一新。更为了弘扬昆曲,在万历六年(1578年),屠隆邀请自己的戏曲家班和优伶,用昆山腔演出《浣纱记》,亲自把作者梁辰鱼(1519-1591)请到了青浦,边观剧,边切磋,共同探讨昆剧艺术。经过探讨交流,梁辰鱼对《浣纱记》进行了改革与创新,无论在情节容量、人物刻画、昆曲新腔上都有了更大的丰富和提高。地利之便,承风气之先,昆曲精魂亦于此刻,悄然融入古镇肌理,成为其不可分割的文化血脉。

昆曲巨匠梁辰鱼

昆曲巨匠梁辰鱼

曾应屠隆之邀赴青浦共研曲艺

据地方史料记载,1915年,由青浦知名人士章汉秋和我国早期红学家、小说家钱学坤等人发起,成立了“讴青昆剧曲社”,专事研习昆曲。他们推举寄寓青浦的苏州中医名师、昆曲家许蓉村(1868-1939)为社长。次年,许蓉村迁至朱家角永丰桥畔行医,因朱家角旧称“珠街阁”,他便在当地创办“咏珠曲社”,聚集了数十位文化名流与昆曲爱好者,雅集不绝。

据地方史料记载,1915年,由青浦知名人士章汉秋和我国早期红学家、小说家钱学坤等人发起,成立了“讴青昆剧曲社”,专事研习昆曲。他们推举寄寓青浦的苏州中医名师、昆曲家许蓉村(1868-1939)为社长。次年,许蓉村迁至朱家角永丰桥畔行医,因朱家角旧称“珠街阁”,他便在当地创办“咏珠曲社”,聚集了数十位文化名流与昆曲爱好者,雅集不绝。

浮生若梦 守正赋新 | 朱家角文化发现系列一:昆曲篇——西湖街190号里的昆韵流芳

彼时,被誉为“江南曲王”的俞粟庐(1847-1930)慕名携十四岁的儿子俞振飞迁来朱家角,住在当地名医唐承斋(1861-1925)的家中传授昆曲。唐承斋不仅是“咏珠曲社”的创始者之一,还是名医、文学家陆士谔的业师。曲社活动多聚集于朱家角古镇的茶楼之上,笛声、拍板与唱曲之声交织,极为热闹。唐承斋尤擅《长生殿》中唐明皇一类“冠生”唱段,而许蓉村则精于《牡丹亭》中的“拾画”、“叫画”,二人唱功深厚,韵味悠长,深得俞粟庐赏识和喜爱。

俞粟庐也因此·对青浦的昆曲生态流连忘返,热情地在朱家角传授昆曲艺术。于是,“讴青”、“咏珠”两社的曲友,纷纷前去请教俞大师,致使艺学大进,个个字正腔圆,运气自然,演唱水平大为提高。

随后,青浦这两个曲社合二为一,名曰“青浦曲社”。每逢春秋佳日,社员们争先恐后地在青浦和朱家角城隍庙的古戏台上献艺演出,还时常赴外埠会演,博得好评而归。他们还往往翻过朱家角的放生桥,到昆曲的发源地昆山一带“班门弄斧”,也往往令人刮目相看,表现不俗。他们以儒雅清新、唱法正宗而名闻江南,成为江浙沪地区享有声誉的曲社之一。

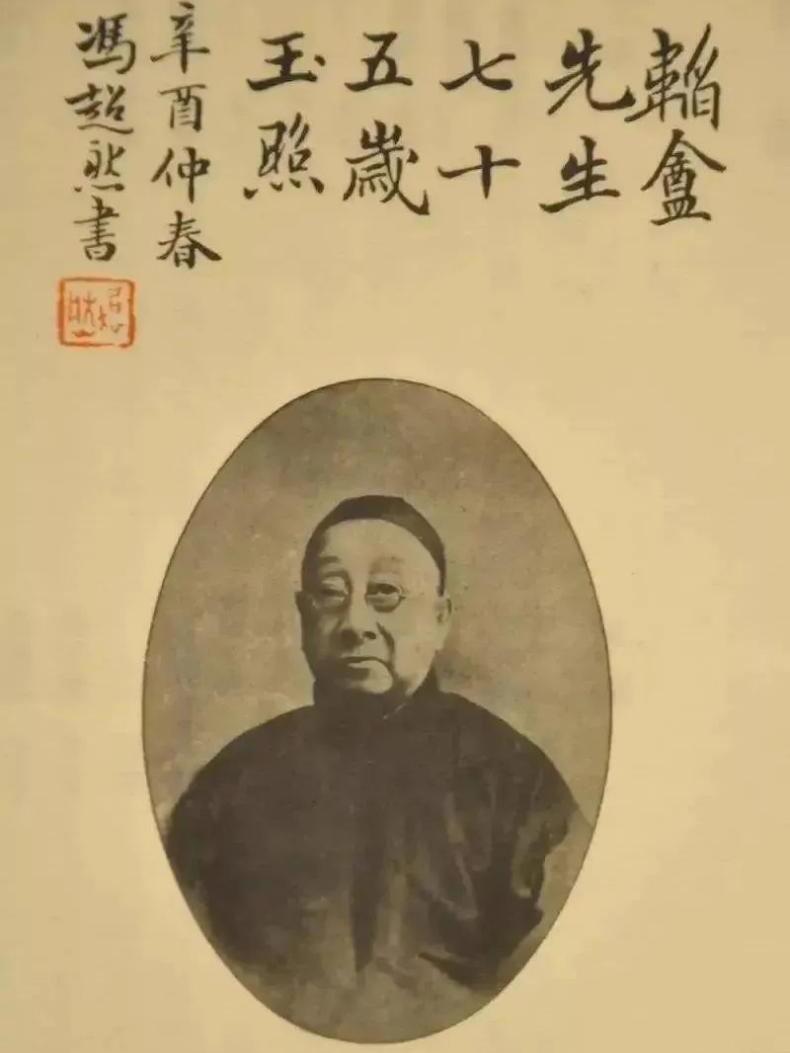

曲圣俞粟庐,开创“俞派唱法”

曲圣俞粟庐,开创“俞派唱法”

对江南昆曲界影响极大

俞粟庐(1847~1930年),名宗海,别号韬盒(盒同庵),以字行。松江府娄县人,家居大仓桥北施家弄。其祖为武官,粟庐10余岁时在松江提标营习弓马武艺。光绪七年(1881年),任金山卫守备,后改调太湖水师营务处帮办营务,遂移家居苏州。早年就学于盛泽沈景修,通金石学,工书法,宗北碑。精于书画鉴别,尝受聘为上海收藏家李平书校定其“平泉书屋”所藏金石书画,一时名手,都服其识别之精。

俞粟庐(1847~1930年),名宗海,别号韬盒(盒同庵),以字行。松江府娄县人,家居大仓桥北施家弄。其祖为武官,粟庐10余岁时在松江提标营习弓马武艺。光绪七年(1881年),任金山卫守备,后改调太湖水师营务处帮办营务,遂移家居苏州。早年就学于盛泽沈景修,通金石学,工书法,宗北碑。精于书画鉴别,尝受聘为上海收藏家李平书校定其“平泉书屋”所藏金石书画,一时名手,都服其识别之精。

大师俞振飞,为一代剧坛泰斗

大师俞振飞,为一代剧坛泰斗

其尤爱昆曲,当时娄县韩华卿善昆曲,得苏州叶堂(怀庭)唱法。光绪二十年(1894年),粟庐辞去营务从韩华卿习曲,专心攻研,尽得奥秘。其法讲究出字重,行腔婉结响沉而不浮,运气敛而不促,而于音韵的阴阳清浊,旋律的停顿起伏,声音的轻重虚实,节奏的松紧快慢,要求尤为严格。粟庐经过多年实践,形成了自己特有的风格和流派,自创“俞派唱法”,晚年被尊为“曲圣”,对苏南、浙西一带的昆曲界影响深远。

近代戏曲家吴瞿安教授推为“能传叶派正宗唱法者,惟君一人而已”。75岁时(1921年),曾在上海百代公司灌录唱片13面,都是冠生、巾生的曲子。著有《度曲刍言》。1953年,其子俞振飞根据家学,辑成《粟庐曲谱》(2册)行世。

其子俞振飞自幼随父习诗词书画,学唱昆曲。经各师传授,自研不息,亦成剧界一代大师,昆曲泰斗。

传统“堂名担”,昔日曲社巡演之具

《俞粟庐书信集》

《俞粟庐书信集》中的头十三通书信,是老先生写给爱子俞振飞的。在第三封信的注释中,我读到:“建侄,即五侄俞建侯,幼年失怙,由俞粟庐抚养,十五岁时由俞粟庐介绍拜青浦一代名医唐承斋为师。后成为唐承斋的女婿,在青浦朱家角行医,工书法,能唱曲。”想起很久以前曾读过一篇俞振飞先生的回忆文字《我记忆中的青浦曲社》,讲他小时候曾随父亲从苏州到朱家角教曲的往事。于是找出来重读。这次,我留意到父子二人来朱家角,总是住在此地的名医唐承斋家中。

由于邀请到“江南曲圣”俞粟庐先生前来教曲,有四五年左右的时间,朱家角和青浦的曲事,一度达到了极盛——朱家角的曲友们组织了咏珠曲社,后来青浦也有了青浦曲社。

在朱家角古镇唐承斋故居还有一块嵌在墙内的界碑,上面刻着“宝经堂堺”,宝经堂是唐承斋家的堂号。当年从苏州过来的俞家父子二人,是先坐火车到安亭站,再转小轮船到朱家角的。他们下了小轮后,是再被曲友们用小船接到唐家。

唐承斋故居“宝经堂”界碑,见证往来

唐承斋故居“宝经堂”界碑,见证往来

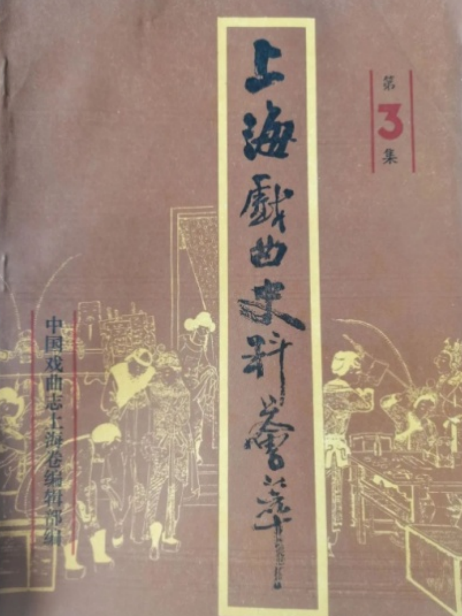

《上海戏曲史料》载俞振飞回忆片段

《上海戏曲史料》载俞振飞回忆片段

俞振飞述:我记忆中的青浦曲社

我十四岁的时候,曾跟着我的父亲(俞粟庐)多次到青浦,参加那儿的曲社活动,我父亲那时已七十岁了。最初是在朱家角,那儿有一名叫许蓉村的,他是朱家角唯一的西医,苏州人。他与我父亲很熟,还有一位中医,叫唐承斋。这两位医生先认识我父亲,一定要接我父亲到那儿唱唱,指导他们的曲社活动。于是,我父亲就带着我去了几趟青浦。同时,他们还要请一位笛师,要我父亲介绍。而在上海的笛师中,当时有个叫赵桐寿(小名赵阿四的),笛子吹得很好,我父亲就推荐了他。

那时去朱家角,一定要在安亭车站下车,再坐小轮船,交通不太方便,总是在路上耽误老半天。到了朱家角,我们总是住在唐承斋家。后来,我的一个堂弟还拜唐承斋为老师学医,他现在还活着,比我小两岁,住在朱家角,此是后话了。

朱家角有一个茶馆,大家下午在茶馆聚会。茶馆对面就是许蓉村的诊所,我们就在那儿唱,就这样,热闹了一段时间。

后来,青浦镇那儿也组织了一个曲社,比朱家角的那个规模更大,人更多。赵阿四也就到了青浦。大家就都到青浦去唱。青浦那时有个茶馆,名叫“别有天”,三层楼。最高的那一层让曲社给包了。外人不能进去,大家就在这里活动,奏笛、拍板、唱曲,十分热闹。

唐承斋喜欢唱《长生殿》。我们昆剧小生有巾生和冠生。巾生是读书人,冠生是当官的,嗓子比巾生宽一些,都归我们小生唱。因此,在剧中常有戴胡子的小生,有不戴胡子的老生。如《千金记》中的韩信,是不戴胡子的老生,而张良则是戴胡子的小生。唐承斋喜欢唱的,是唐明皇这个戴胡子的小生的唱段。

许蓉村则爱唱《牡丹亭》中的《拾画》、《叫画》,唱得不错,很有功底。我父亲也很愿意教他,可惜没过几年他就故世了,不知患的是什么病。他是那儿曲社活动的中坚分子,他一死,大家就散了。此后,又陆续故去了几个骨干分子,就显得更冷落了,赵阿四也回了上海,大家也不唱了,我们也就不去了。记得曲社活动的兴盛时期,朱家角那儿每天都有十几个人,青浦那儿有三十多人,“别有天”茶馆每天都坐得满满的。虽然大家都不化妆,只是清唱,但都唱得有滋有味,这样持续了约五~六年。这些曲友的名字因年代久远,我都记不清了,其中有几个还唱得很不错。直到现在,我还很怀念他们。一九八六年三月十六日 周巩平记

原载《上海戏曲史料荟萃》第3集,中国戏曲志上海卷编辑部编,1987

(寅案:原文“赵桐寿”作“赵同寿”,今改之。俞振飞所云堂弟,或为俞建侯。)

历史的烟云或许会遮蔽旧日繁华,但真正的文化精髓,必将在新的时代焕发生机。时至2010年6月,上海世博会期间拉开首演序幕,当悠扬的曲笛声再度划破课植园的宁静,当曼妙的水袖重新舞动于古戏台的氤氲光影之中,一场昆剧的新篇华章在此奏响。

历史的烟云或许会遮蔽旧日繁华,但真正的文化精髓,必将在新的时代焕发生机。时至2010年6月,上海世博会期间拉开首演序幕,当悠扬的曲笛声再度划破课植园的宁静,当曼妙的水袖重新舞动于古戏台的氤氲光影之中,一场昆剧的新篇华章在此奏响。

朱家角课植园实景版《牡丹亭》,将观众席设置在实景园林的河道附近,花园、亭台、小径就是舞台,全程无麦的原生态表演让观众深深融入剧情,沉浸式的体验那些古老的灵魂与情感,在当代艺术家的新编演绎下,迸发出穿越时空的磅礴力量。

● “一米高度”看古镇,“浦囡囡”对话人大代表

● 朱家角古镇与高校携手合作,共筑文旅人才培育新高地!